市融媒体中心记者 梁侠 群旦次仁 陈娜 扎巴绕吉 邓珠泽仁

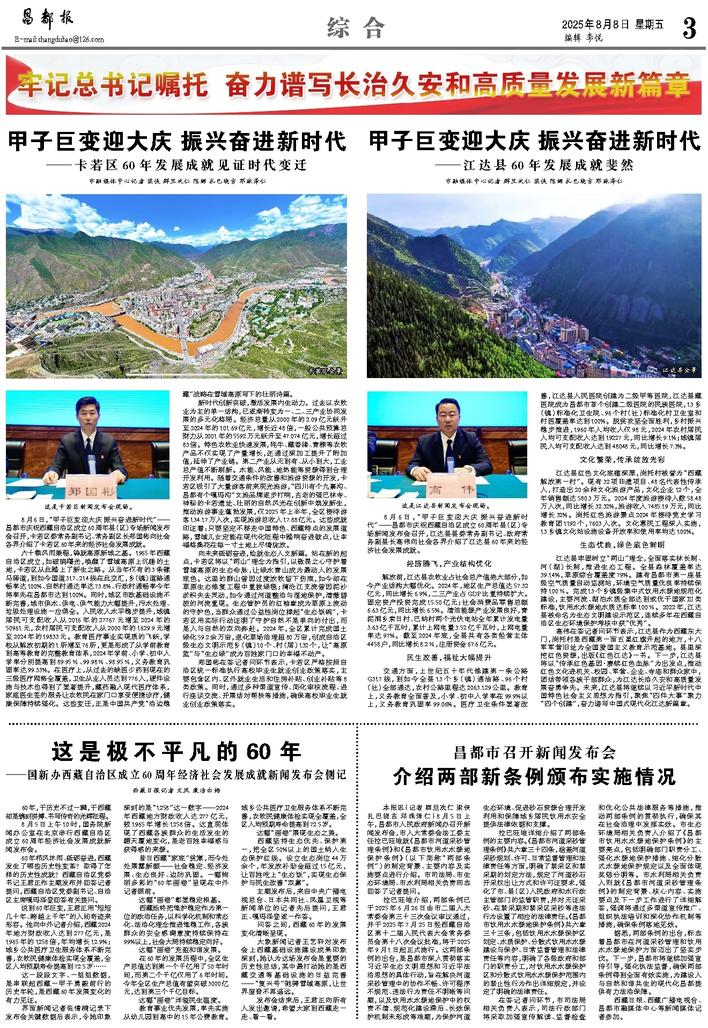

8月6日,“甲子巨变迎大庆 振兴奋进新时代”——昌都市庆祝西藏自治区成立60周年县(区)专场新闻发布会召开,卡若区委常务副书记、常务副区长郑国彬向社会各界介绍了卡若区60年来的经济社会发展成就。

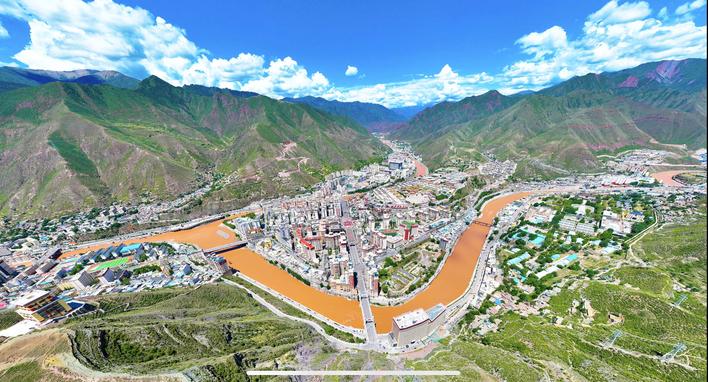

六十载风雨兼程,铸就高原新城之基。1965年西藏自治区成立,如破晓曙光,唤醒了雪域高原上沉睡的土地,卡若区从此踏上了新生之路。从当年仅有的3条骡马驿道,到如今国道317、214线在此交汇,乡(镇)道路通畅率达100%、自然村通达率达73.8%、行政村通畅率今年将率先在昌都市达到100%。同时,城区市政基础设施不断完善,城市供水、供电、供气能力大幅提升,污水处理、垃圾处理设施一应俱全。人民收入水平稳步提升,城镇居民可支配收入从2016年的27767元增至2024年的50961元,农村居民可支配收入从2000年的1629.9元增至2024年的19833元。教育医疗事业实现质的飞跃,学校从解放初期的1所增至76所,更是形成了从学前教育到高等教育的完整教育体系,2024年学前、小学、初中入学率分别提高到89.95%、99.98%、98.95%,义务教育巩固率达99.33%。在医疗上,从过去的缺医少药到现在的三级医疗网络全覆盖,卫生从业人员达到776人,硬件设施与技术也得到了显著提升,藏药融入现代医疗体系,家庭医生签约服务让农牧民在家门口享受便捷诊疗,健康保障持续强化。这些变迁,正是中国共产党“治边稳藏”战略在雪域高原写下的壮丽诗篇。

新时代创新突破,激活发展内生动力。过去以农牧业为主的单一结构,已逐渐转变为一、二、三产业协同发展的多元化格局。经济总量从2000年的2.09亿元跃升至2024年的101.69亿元,增长近48倍,一般公共预算总财力从2001年的5592万元跃升至47.074亿元,增长超过83倍。特色农牧业快速发展,牦牛、藏香猪、青稞等农牧产品不仅实现了产量增长,还通过深加工提升了附加值,延伸了产业链。第二产业从无到有、从小到大,工业总产值不断刷新。水能、风能、地热能等资源得到合理开发利用。随着交通条件的改善和旅游资源的开发,卡若区吸引了大量游客前来观光旅游,“四川有个九寨沟、昌都有个嘎玛沟”文旅品牌逐步打响,古老的强巴林寺、神秘的卡若遗址、壮丽的自然风光在创新中焕发新生,推动旅游事业蓬勃发展,仅2025年上半年,全区接待游客134.17万人次,实现旅游总收入17.88亿元。这些成就印证着:只要坚定不移走中国特色、西藏特点的发展道路,雪域儿女定能在现代化征程中踏响奋进鼓点,让幸福格桑花在每一寸土地上尽情绽放。

向未来砥砺奋进,绘就生态人文新篇。站在新的起点,卡若区将以“两山”理念为指引,以敬畏之心守护着雪域高原的生态命脉,让绿水青山成为最动人的发展底色。这里的群山曾因过度放牧留下伤痕,如今却在草原生态修复工程中重披绿毯;澜沧江支流曾因泥沙淤积失去灵动,如今通过河道整治与湿地保护,清澈碧波的河流重现。生态管护员的红袖章成为草原上流动的守护色,当群众通过公益性岗位捧起“生态饭碗”,卡若区用实际行动证明了守护自然不是单向的付出,而是人与自然的双向奔赴。2024年,全区累计完成国土绿化59.2余万亩,退化草场治理超80万亩,创成自治区级生态文明示范乡(镇)10个、村(居)132个,让“高原蓝”与“生态绿”成为百姓家门口的幸福不动产。

郑国彬在答记者问环节表示,卡若区严格按照自治区统一标准执行高校毕业生就业创业政策落实,主要包含区内、区外就业生活和住房补贴、创业补贴等8类政策。同时,通过多种渠道宣传、简化审核流程、进行座谈交流、开展结对帮扶等措施,确保高校毕业生就业创业政策落实。